Laktat, lange Zeit als bloßes Nebenprodukt des anaeroben Stoffwechsels und Vorbote von Muskelermüdung betrachtet, wird zunehmend als vitales Signalmolekül und vielseitiges Energiesubstrat erkannt. Jüngste Forschungsergebnisse haben seine dynamische Rolle in der interorganischen Kommunikation und der postprandialen (nach dem Essen) Kohlenhydratverarbeitung beleuchtet und traditionelle physiologische Paradigmen in Frage gestellt. Dieser Artikel untersucht zwei Schlüsselkonzepte, die die Bedeutung von Laktat unterstreichen: die Laktat-Shuttle-Theorie und die Postprandiale Laktat-Shuttle-Hypothese.

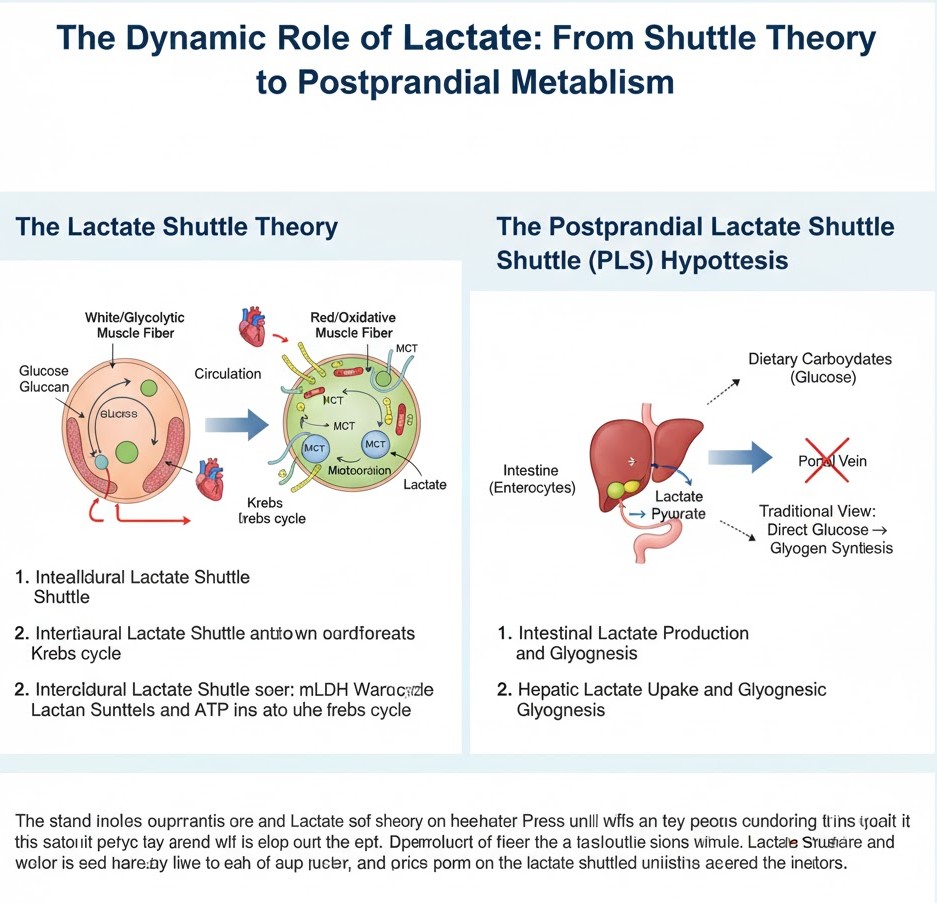

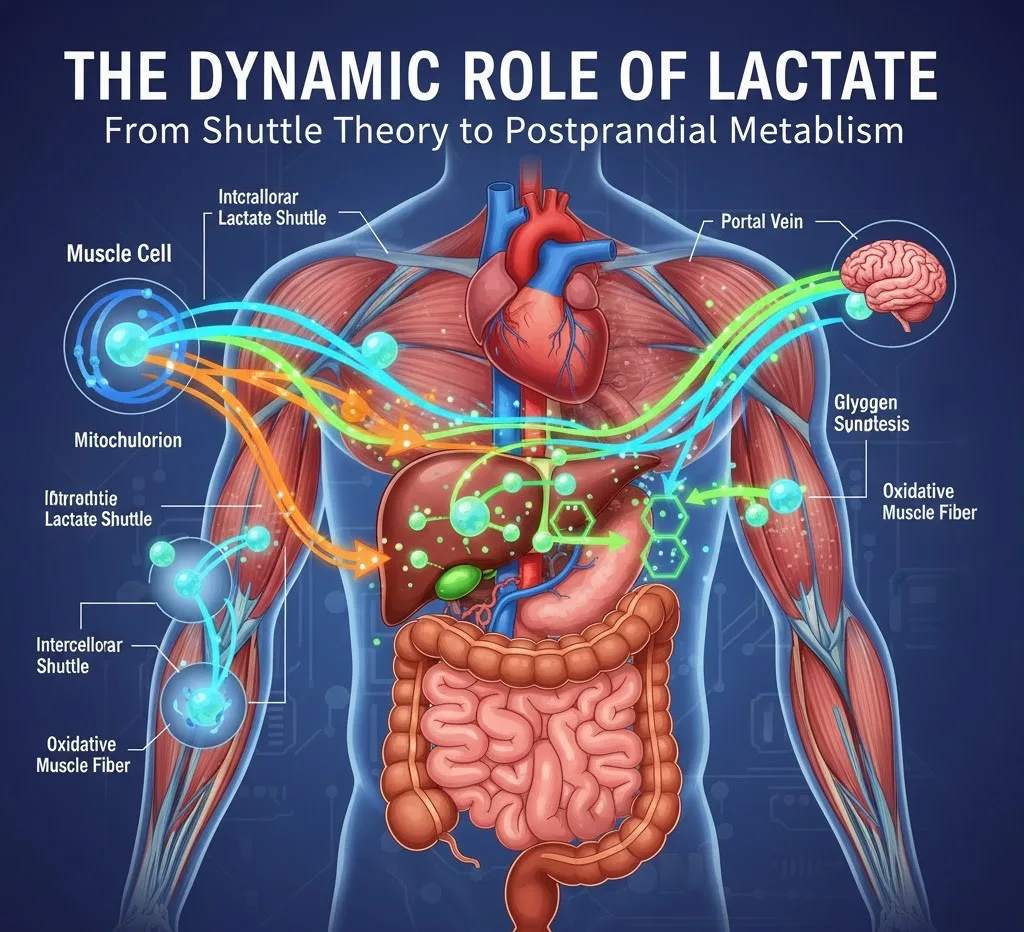

Die Laktat-Shuttle-Theorie: Ein Paradigmenwechsel im zellulären Energietransfer

Die Laktat-Shuttle-Theorie besagt, dass Laktat nicht nur ein Stoffwechselabfallprodukt ist, sondern ein entscheidender Vermittler des Energietransfers und der Kommunikation sowohl innerhalb von Zellen (intrazellulär) als auch zwischen verschiedenen Zellen und Geweben (interzellulär).

1. Intrazellulärer Laktat-Shuttle: Innerhalb einer einzelnen Zelle kann Laktat, das im Zytoplasma produziert wird (z. B. während der Glykolyse), in die Mitochondrien transportiert werden. Hier wird es durch die mitochondriale Laktatdehydrogenase (mLDH) wieder in Pyruvat umgewandelt und gelangt anschließend in den Krebszyklus zur vollständigen Oxidation, wodurch ATP erzeugt wird. Dieser "intrazelluläre Shuttle" ermöglicht eine effiziente Nutzung von Laktat als Energiequelle innerhalb derselben Zelle, die es produziert hat.

2. Interzellulärer Laktat-Shuttle: Dieser Aspekt der Theorie beschreibt die Bewegung von Laktat zwischen verschiedenen Zelltypen oder Organen. Zellen mit hohen glykolytischen Raten (z. B. schnell zuckende Muskelfasern, rote Blutkörperchen, einige Krebszellen) produzieren erhebliche Mengen an Laktat. Dieses Laktat kann dann in den Blutkreislauf freigesetzt und von anderen Zellen (z. B. oxidativen Muskelfasern, Herz, Gehirn, Leber) aufgenommen werden, die eine höhere oxidative Kapazität haben. Diese "Verbraucher"-Zellen nutzen Laktat als bevorzugte Energiequelle, insbesondere in Zeiten hohen Energiebedarfs. Monocarboxylat-Transporter (MCTs) spielen eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung dieser Bewegung über Zellmembranen hinweg.

Die Laktat-Shuttle-Theorie definiert Laktat als ein zentrales Signalmolekül neu, das die metabolische Harmonie zwischen verschiedenen Geweben und Organen orchestriert, anstatt nur eine metabolische Sackgasse zu sein.

Die Postprandiale Laktat-Shuttle (PLS) Hypothese: Eine neue Sichtweise auf den Kohlenhydratstoffwechsel

Während sich die Laktat-Shuttle-Theorie auf die allgemeinen Rollen von Laktat konzentriert, befasst sich die Postprandiale Laktat-Shuttle (PLS) Hypothese speziell damit, wie diätetische Kohlenhydrate nach einer Mahlzeit verarbeitet werden. Diese Hypothese bietet eine neue Perspektive auf den Glukosestoffwechsel, insbesondere in der Leber.

Traditionell wurde angenommen, dass nach kohlenhydratreichen Mahlzeiten die absorbierte Glukose direkt über die Pfortader zur Leber gelangt, wo sie entweder zur Energiegewinnung genutzt oder als Glykogen gespeichert wird. Die PLS-Hypothese legt jedoch einen differenzierteren Weg nahe:

1. Intestinale Laktatproduktion: Laut der PLS-Hypothese wird ein erheblicher Teil der diätetischen Glukose nach der Absorption zunächst in den Darmzellen (Enterozyten) zu Laktat verstoffwechselt. Dieser Prozess, der als "aerobe Glykolyse" oder "Warburg-Effekt" im Darm bekannt ist, kann dazu dienen, die Leber vor übermäßiger Glukosebelastung zu schützen und zur Energiehomöostase des Darms beizutragen.

2. Hepatische Laktataufnahme und Glykogenese: Das im Darm produzierte Laktat wird dann in den Pfortaderkreislauf freigesetzt und bevorzugt von der Leber aufgenommen. In der Leber dient dieses Laktat als primäres Substrat für die Glukoneogenese (Glukoseproduktion) oder, was in diesem Zusammenhang wichtiger ist, für die Glykogensynthese (Glykogenese). Dies bedeutet, dass eine beträchtliche Menge an Leberglykogen aus Laktat und nicht direkt aus Glukose synthetisiert werden könnte.

Implikationen: Die PLS-Hypothese stellt das konventionelle Verständnis der direkten Glukose-zu-Glykogen-Umwandlung in der Leber in Frage. Sie legt einen indirekten Weg nahe, bei dem der Darm als anfänglicher metabolischer Filter fungiert, der Glukose in Laktat umwandelt, das dann zu einem wichtigen Vorläufer für Leberglykogen wird. Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf das Verständnis von Stoffwechselstörungen wie Typ-2-Diabetes und auf die Optimierung von Ernährungsstrategien haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die Laktat-Shuttle-Theorie als auch die Postprandiale Laktat-Shuttle-Hypothese die vielfältige und entscheidende Rolle von Laktat in der menschlichen Physiologie unterstreichen. Sie zeichnen ein Bild von Laktat nicht als metabolischen Bösewicht, sondern als dynamisches Zwischenprodukt, das die Energieverteilung, die interorganische Kommunikation und die effiziente Kohlenhydratverwertung erleichtert und unser Verständnis der metabolischen Regulation revolutioniert.

Hier ist ein Bild, das die Konzepte zusammenfasst: