In der komplexen Symphonie der menschlichen Physiologie arbeiten unzählige Moleküle zusammen, um das Leben zu erhalten und die Leistung zu optimieren. Unter diesen bleibt 2,3-Diphosphoglycerat (2,3-DPG) vom Gelegenheitsbeobachter oft unbemerkt, spielt aber eine zentrale, oft unterschätzte Rolle in einem der grundlegendsten Prozesse: der Sauerstoffversorgung. Für Sportler und alle, die ihre körperlichen Grenzen ausreizen, ist das Verständnis von 2,3-DPG der Schlüssel zum Verständnis der bemerkenswerten Anpassungsfähigkeit des Körpers.

Was ist 2,3-DPG?

2,3-Diphosphoglycerat (auch bekannt als 2,3-Bisphosphoglycerat oder 2,3-BPG) ist ein organisches Phosphat, das in hohen Konzentrationen in roten Blutkörperchen vorkommt. Es ist ein Nebenprodukt der Glykolyse, des Stoffwechselwegs, der Glukose zur Energiegewinnung abbaut. Seine Hauptfunktion ist jedoch nicht die Energieproduktion selbst, sondern die Regulierung der Sauerstoffbindung an Hämoglobin.

Die Hämoglobin-Sauerstoff-Partnerschaft

Um 2,3-DPG zu verstehen, müssen wir zunächst kurz das Hämoglobin betrachten. Hämoglobin ist das Protein in den roten Blutkörperchen, das für den Transport von Sauerstoff von der Lunge zu den Körpergeweben und von Kohlendioxid zurück zur Lunge verantwortlich ist. Jedes Hämoglobinmolekül hat vier Bindungsstellen für Sauerstoff. Die Affinität (wie fest es sich hält) von Hämoglobin für Sauerstoff ist entscheidend: Es muss Sauerstoff in der Lunge, wo Sauerstoff reichlich vorhanden ist, effektiv binden und ihn effizient in den Geweben freisetzen, wo Sauerstoff knapp ist und für die Zellatmung benötigt wird.

2,3-DPG: Der allosterische Regulator

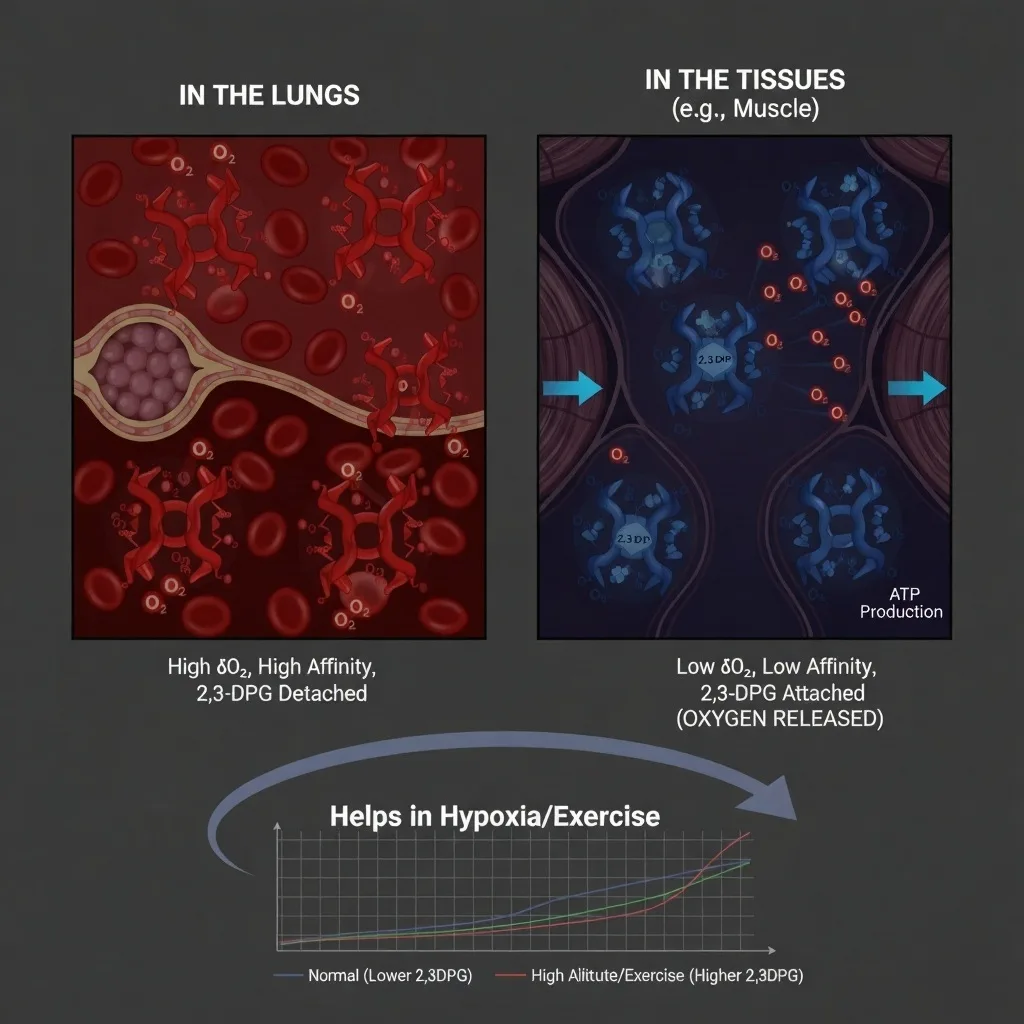

Hier kommt 2,3-DPG ins Spiel. 2,3-DPG ist ein allosterischer Regulator von Hämoglobin, was bedeutet, dass es an einer Stelle auf dem Hämoglobinmolekül bindet, die von den Sauerstoffbindungsstellen getrennt ist, aber diese Stellen beeinflusst.

So funktioniert es:

-

Bindung an desoxygeniertes Hämoglobin: 2,3-DPG bindet bevorzugt an die zentrale Höhle der desoxygenierten (Tense oder T-Zustand) Form von Hämoglobin.

-

Verringerung der Sauerstoffaffinität: Wenn 2,3-DPG an Hämoglobin bindet, stabilisiert es den desoxygenierten Zustand. Dies reduziert effektiv die Affinität von Hämoglobin für Sauerstoff, wodurch es für Hämoglobin einfacher wird, Sauerstoff in den Geweben freizusetzen.

-

Erleichterung der Sauerstofffreisetzung: In metabolisch aktiven Geweben, wie z. B. arbeitenden Muskeln, ist der Sauerstoffgehalt niedrig und die Umgebung ist typischerweise saurer (aufgrund von Milchsäure und CO2). Diese Bedingungen fördern zusätzlich die Bindung von 2,3-DPG an Hämoglobin, wodurch sichergestellt wird, dass Sauerstoff genau dort abgegeben wird, wo er am meisten benötigt wird.

Umgekehrt, wenn der Sauerstoffgehalt hoch ist (wie in der Lunge), bindet Sauerstoff an Hämoglobin, was eine Konformationsänderung verursacht, die die Bindungsaffinität von 2,3-DPG verringert. Dadurch kann Hämoglobin leicht Sauerstoff aufnehmen.

Der Bohr-Effekt vs. 2,3-DPG

Obwohl verwandt, ist es wichtig, die Wirkung von 2,3-DPG vom Bohr-Effekt zu unterscheiden. Der Bohr-Effekt beschreibt die Abnahme der Sauerstoffaffinität von Hämoglobin aufgrund von erhöhtem CO2 und erniedrigtem pH-Wert (Säuregehalt). Sowohl 2,3-DPG als auch der Bohr-Effekt dienen dazu, die Sauerstofffreisetzung in aktivem Gewebe zu verbessern, wirken aber durch leicht unterschiedliche Mechanismen. 2,3-DPG beeinflusst hauptsächlich die langfristige Anpassung an Hypoxie, während der Bohr-Effekt eher eine unmittelbare, lokale Reaktion ist.

2,3-DPG und Trainingsphysiologie

Die Rolle von 2,3-DPG wird besonders wichtig in Situationen mit erhöhtem Stoffwechselbedarf, wie z. B. während des Trainings oder in Umgebungen mit reduzierter Sauerstoffverfügbarkeit.

1. Anpassung an Hypoxie und große Höhen

Eines der bekanntesten Szenarien, in denen der 2,3-DPG-Spiegel ansteigt, ist als Reaktion auf Hypoxie (Sauerstoffmangel), insbesondere bei Aufenthalten in großer Höhe.

-

Erstreaktion: Wenn eine Person in große Höhen aufsteigt, sinkt der Sauerstoffpartialdruck in der Atmosphäre. Dies führt zu einer reduzierten Sauerstoffbeladung in der Lunge und einer geringeren Sauerstoffsättigung im arteriellen Blut.

-

2,3-DPG-Anstieg: Der Körper nimmt diesen Sauerstoffmangel wahr. Innerhalb von Stunden bis Tagen steigt die Konzentration von 2,3-DPG in den roten Blutkörperchen deutlich an.

-

Rechtsverschiebung der Sauerstoffdissoziationskurve: Dieser Anstieg von 2,3-DPG verursacht eine "Rechtsverschiebung" der Oxyhämoglobin-Dissoziationskurve. Dies bedeutet, dass Hämoglobin bei einem bestimmten Sauerstoffpartialdruck einen größeren Prozentsatz seines gebundenen Sauerstoffs freisetzt.

-

Verbesserte Gewebesauerstoffversorgung: Der Nettoeffekt ist eine verbesserte Sauerstoffabgabe auf Gewebeebene, die dazu beiträgt, die Auswirkungen von reduziertem Luftsauerstoff zu mildern. Diese Anpassung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Zellfunktion und die Verhinderung von Höhenkrankheit.

2. Verbesserung der Muskelleistung

Während intensiver körperlicher Betätigung haben die Muskeln einen deutlich erhöhten Sauerstoffbedarf, um ATP (Adenosintriphosphat) durch aerobe Atmung zu produzieren.

-

Lokale Hypoxie: Selbst auf Meereshöhe können stark beanspruchte Muskeln eine lokalisierte Hypoxie erfahren, da der Sauerstoffverbrauch das Angebot übersteigt.

-

2,3-DPG-Beitrag: Während der Bohr-Effekt ein primärer unmittelbarer Mechanismus für die Sauerstofffreisetzung in aktiven Muskeln ist, können erhöhte 2,3-DPG-Ausgangswerte (entweder chronisch oder akut durch spezifische Stoffwechselbedingungen) zu einer effizienteren Sauerstoffabgabe beitragen.

-

Verzögerte Ermüdung: Indem 2,3-DPG eine leichter verfügbare Sauerstoffversorgung der Mitochondrien gewährleistet, trägt es dazu bei, den aeroben Stoffwechsel länger aufrechtzuerhalten. Dies kann den Beginn der anaeroben Glykolyse verzögern, die Laktat produziert, und somit dazu beitragen, die Muskelermüdung und die Ansammlung saurer Stoffwechselprodukte hinauszuzögern. Im Wesentlichen hilft es den Muskeln, länger härter zu arbeiten.

3. Verhinderung der Anreicherung von Stoffwechselprodukten

Wie im Originaltext hervorgehoben, verhindert 2,3-DPG indirekt die übermäßige Anreicherung anaerober Stoffwechselprodukte wie Laktat, indem es eine bessere Sauerstoffversorgung ermöglicht und aerobe Stoffwechselwege aufrechterhält. Wenn die Sauerstoffversorgung unzureichend ist, schaltet der Körper auf anaeroben Stoffwechsel um, was zu einer raschen Ansammlung dieser Nebenprodukte führt, die zum "Brennen" beitragen und letztendlich die Leistung einschränken.

Klinische Bedeutung

Über das Training hinaus hat 2,3-DPG klinische Auswirkungen:

-

Anämie: Bei chronischer Anämie kann der 2,3-DPG-Spiegel ansteigen, um die reduzierte Sauerstofftransportkapazität auszugleichen, wodurch die verbleibenden roten Blutkörperchen Sauerstoff effektiver abgeben können.

-

Blutlagerung: Während der Blutlagerung sinkt der 2,3-DPG-Spiegel in den roten Blutkörperchen mit der Zeit. Dies kann die Sauerstofffreisetzungskapazität von transfundiertem Blut verringern, ein Phänomen, das als "Lagerungsschaden" bekannt ist.

Fazit

2,3-Diphosphoglycerat ist weit mehr als ein einfaches metabolisches Nebenprodukt; es ist ein ausgeklügelter molekularer Schalter, der die wichtigsten Körperfunktionen – den Sauerstofftransport – feinabstimmt. Für Sportler macht seine Fähigkeit, die Sauerstofffreisetzung an arbeitende Muskeln zu verbessern, insbesondere in anspruchsvollen Umgebungen wie großer Höhe, es zu einem unbesungenen Helden der Leistung und Ausdauer. Indem 2,3-DPG sicherstellt, dass Sauerstoff genau dort und dann geliefert wird, wo er benötigt wird, untermauert es unsere Fähigkeit zu anhaltender körperlicher Anstrengung und ist ein Beweis für die eleganten Mechanismen des Körpers zur Anpassung an Stress.